Hugues Maurer exploite en famille la ferme de Combazin, au Landeron (NE), où il pratique l'agroforesterie depuis plusieurs années (photo Claire Berbain, FiBL).

Maîtrise de l'embroussaillement et des buissons fourragers sur la ferme Combazin au Landeron NE (photo claire Berbain, FiBL)

Avec sa femme Audrey, Antoine El Hayek possède un troupeau laitier bio. Leur haie fourragère est un projet expérimental suivi par Agroscope (Photo Claire Berbain, FiBL)

Une dizaine de personnes ont pris part en novembre dernier à la journée Agroforesterie organisée par le FiBL dans deux exploitations du canton de Neuchâtel. Objectif, comprendre les motivations des exploitations, leurs approches, leur vision de l'intégration de l'arbre dans leur stratégie de production agricole.

Hugues Maurer – la vision pragmatique de l'agroforesterie

Au Landeron (NE), Hugues Maurer exploite en famille un domaine certifié Bourgeon depuis 2018. «C'est le climat qui nous pousse vers les arbres» raconte celui qui a troqué son troupeau laitier pour une vingtaine de vaches mères de race salers il y a une quinzaine d'années.

«Les salers m'ont à la fois permis de lutter contre l'embroussaillement, ce dont les holstein étaient incapables. Simultanément, ces buissons et épines se sont révélés être un relais très intéressant lorsque les prairies s'assèchent, dès le 15 juin.»

À 600 m d'altitude, sur des sols superficiels calcaires, filtrants, d'à peine 20 à 40 cm de profondeur, l'été est désormais systématiquement synonymes de prairies asséchées. Or, Hugues Maurer tient plus que tout à son autonomie fourragère. «Rapidement j'ai compris que ces buissons d'épines et de noisetiers, longtemps considérées comme envahissants, seraient un atout pour l'affouragement de mon troupeau. Mais à condition d'assurer leur croissance et leur régénération.»

Une ressource en fourrages devenue centrale

Rapidement, la structure de buissons fourragers devient centrale dans la stratégie de l'agriculteur neuchâtelois. «Mais il a fallu apprendre à la gérer. Objectif, éviter sa dégradation trop rapide pour maximiser son apport en ombrage et biomasse pour les animaux.»

Il s'agit donc de gérer l'accès des vaches salers aux différentes zones de broussailles, et d'intégrer cette pratique à la rotation des pâturages, de façon à maintenir une certaine densité, tout en évitant que la structure n'évolue en forêt.

«Ça demande un pilotage pointu», reconnaît l'agriculteur. «Il faut en effet savoir qu'une vache ne vas pas manger au-dessus de 1m50 à 2 mètres de hauteur», rappelle Geoffrey Mesbahi, spécialisé dans l'alimentation des ruminants et la production fourragère. «Dès lors, des arbres auxquels on donne une vocation fourragère doivent être gérés, pour ne pas être surexploités.»

Un complément intéressant, mais insuffisant

Après quelques années de pratique, Hugues Maurer s'avère conquis mais demeure lucide: «Ce n'est pas la haie qui va nourrir mon troupeau. Ça compte dans le bilan fourrager pour la minéralisation et la vermifugation, c'est un complément extrêmement intéressant d'un point de vue fourrager et nutritif, mais l'arbre ne remplace pas un herbage.»

«On ne peut effectivement pas imaginer disposer de rations constituées uniquement d'arbres, complète Nathaniel Schmid, fin connaisseur de l'agroforesterie et des haies fourragères au sein du département Suisse romande du FiBL. «En termes de biomasse, on n'atteindra jamais les chiffres d'une prairie mais les minéraux et tanins augmentent la digestibilité des herbages.»

Planter des arbres, une expérience addictive

En parallèle, Hugues Maurer a planté plusieurs lignes d'arbres dans ses parcelles de terres ouvertes ces dernières années. Châtaigners, pommiers, cerisiers, griottes noyers… au total plus d'une centaine d'arbres ont été plantés depuis 2019. «On a effectué plusieurs tests, dont un en espaçant les lignes de seulement neuf mètres, ce qui était vraiment ambitieux et se révèle compliqué à gérer d'un point de vue de la mécanisation», reconnaît l'agriculteur. «Néanmoins, planter des arbres s'avère une expérience profonde et intense. C'est extrêmement addictif!»

Antoine El Hayek - expérimenter pour anticiper

Au domaine de l'Aurore à Cernier (NE), certifié Bio Bourgeon depuis 1999, Antoine El Hayek et son épouse Audrey exploitent en communauté une septantaine d'hectares de SAU, dont une poignée en céréales et le reste en herbages destinés à nourrir le troupeau laitier d'une septantaine de montbéliardes. «Nos vaches sont en pâture intégrale toute la belle saison. Nous avons deux périodes principales de mises bas, en février-mars, puis en août-septembre.»

Le Val de Ruz culmine à 730 mètres d'altitude et est arrosé par plus de 1000 mm de précipitations annuellement. Néanmoins, le réchauffement climatique, le désir d'autonomie fourragère à l'échelle du domaine ainsi que la curiosité ont poussé le couple El Hayek à suivre le projet d'Agroscope destiné à l'étude des haies fourragères sur six sites en Suisse romande. «Pourtant les drainages ne nous incitent pas à planter des arbres dans la région», reconnaît Antoine El Hayek.

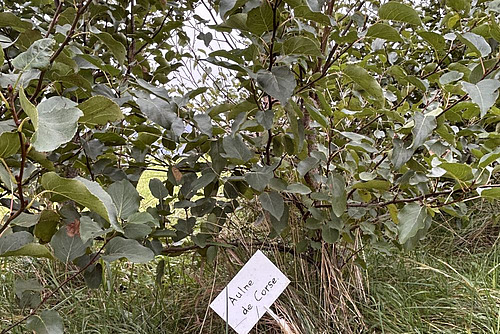

Tilleul, aulne, saule, etc.

Trois lignes de 300 mètres de long ont ainsi été implantés, sans travail du sol profond ni apport de fumure. Tilleul à petite feuille, aulne de Corse, saule marsault, frêne à fleurs, le mûrier blanc: chacune des essences est représentée par bloc, répétée à 27 reprises.

Les relevés effectués par Agroscope concernent évidemment l'évolution des arbustes. La récolte des feuilles permet d'évaluer les teneurs en nutriments, la croissance de la biomasse etc. Les bénéfices sur les pâtures sont également passés au crible: la haie influe-t-elle sur l'humidité, la température, les espèces botaniques des herbages environnants?

Gérer l'intensité des passages du bétail

Pour le moment, le troupeau du domaine de l'Aurore n'a pas encore eu accès à la haie. «Sur nos autres essais, ainsi que sur les projets que j'ai pu suivre en France, on observe qu'il est essentiel de ne pas laisser les vaches trop pâturer la haie», précise Geoffrey Mesbahi. «Il faut gérer l'intensité des passages du bétail si l'on veut préserver le potentiel de régénération de la haie.»

«L'agroforesterie pourrait représenter une source complémentaire de fourrage pour les ruminants, en particulier en période de sécheresse estivale», reconnaît pour sa part Antoine El Hayek. «Néanmoins, pour un troupeau d'une septantaine de têtes, il faudrait des kilomètres de haie! Je peux par contre imaginer le potentiel de notre haie pour le jeune bétail, à terme.»

Claire Berbain, FiBL